1912년 중구 삼각동, 116필지 땅이 들려주는 서울의 숨은 역사

- 서울 HI

- 9월 24일

- 3분 분량

목차

서울 속 작은 마을, 삼각동을 다시 바라보다

116필지 21,990㎡, 땅의 규모가 의미하는 것

성씨별 토지 소유 현황 – 가족과 마을의 연결고리

일본인과 중국인의 소유, 식민지 시대의 흔적

땅이 전하는 이야기 – 문화재 조사로 다시 살아나는 기록

서울 지역 발굴조사의 성공 사례와 삼각동의 가치

오늘날 삼각동이 주는 교훈과 우리의 역할

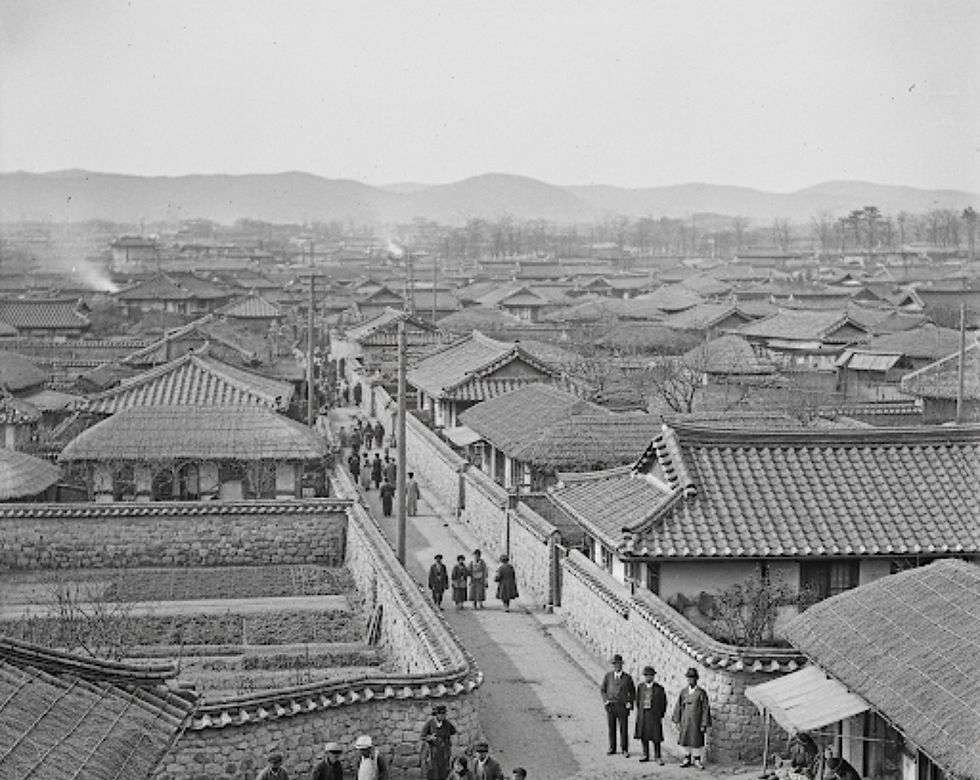

서울의 중심부 한가운데 자리한 삼각동은 1912년 당시 116필지, 약 21,990㎡의 땅 위에 사람들의 삶이 고스란히 펼쳐졌던 공간이었습니다. 단순히 땅의 면적과 숫자만으로 설명할 수 없는 그곳에는 이름 없는 평범한 사람들, 그리고 시대적 변화를 대표하는 주체들이 함께 공존하며 저마다의 이야기를 만들어 갔습니다.

당시 삼각동은 오늘날 우리가 아는 화려한 도심의 풍경과는 전혀 달랐습니다. 높은 빌딩도, 번쩍이는 간판도 없었지요. 대신 골목마다 집들이 다닥다닥 붙어 있었고, 삶의 냄새가 묻어나는 장터와 우물, 그리고 아이들의 웃음소리가 골목 사이사이에 스며들어 있었습니다. 하지만 이 소박한 마을 안에는 이미 격동의 시대적 변화가 녹아들고 있었습니다.

서울 속 작은 마을, 삼각동을 다시 바라보다

1912년 삼각동의 기록을 보면, 총 116필지라는 수치가 남아 있습니다. 이는 곧 116개의 집터 혹은 생활 공간이 존재했다는 의미이기도 합니다. 필지는 단순한 행정상의 단위가 아니라, 그 위에 사람들의 생활이 얹혀진 공간이었습니다. 집과 마당, 작은 텃밭과 우물이 있었을 수도 있습니다. 각각의 필지에는 가족들의 이야기가 있었고, 누군가는 장사를 했으며, 또 누군가는 그 땅을 빌려 생활했을지도 모릅니다.

116필지 21,990㎡, 땅의 규모가 의미하는 것

21,990㎡라는 면적은 오늘날로 따지면 약 6,650평에 해당합니다. 단순히 숫자로만 들으면 크기를 가늠하기 어려울 수 있지만, 당시 서울의 마을 단위에서는 상당한 규모에 속했습니다.

이 땅 위에는 성씨별로 가족들이 터를 잡고 있었습니다. 김씨는 무려 29필지를 소유하며 가장 넓은 기반을 다졌고, 박씨가 12필지, 이씨와 최씨가 각각 10필지를 보유하고 있었습니다. 이를 통해 우리는 삼각동이 특정 가문의 독점적 소유지가 아니라, 여러 가문이 서로 맞닿아 살아가는 공간이었음을 확인할 수 있습니다.

한 필지의 크기는 다양했을 테지만, 중요한 점은 땅의 분포와 소유 구조가 당시의 사회적 관계망을 보여준다는 사실입니다. 예를 들어, 김씨 가문은 마을에서 경제적, 사회적으로 중심적인 역할을 했을 가능성이 큽니다. 반면 작은 필지만을 소유한 사람들은 주변부에 자리하며 다른 형태의 삶을 이어갔을 것입니다.

성씨별 토지 소유 현황 – 가족과 마을의 연결고리

삼각동에서 가장 많이 보이는 성씨는 김씨였습니다. 29필지를 소유했다는 것은 단순히 부유함의 상징이 아니라, 가족 단위 혹은 친족 네트워크가 이 지역에 깊게 뿌리내렸음을 보여줍니다. 당시 사회에서 같은 성씨끼리 모여 사는 현상은 흔했는데, 이는 혈연적 유대와 상호부조의 역할을 동시에 했습니다.

박씨, 이씨, 최씨 역시 각각 10필지 이상을 소유하며 마을의 또 다른 축을 형성했습니다. 이렇게 성씨별로 형성된 네트워크는 단순한 소유 관계를 넘어, 생활 문화와 지역 정체성까지 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

일본인과 중국인의 소유, 식민지 시대의 흔적

그러나 삼각동은 조선인들만의 마을이 아니었습니다. 기록에 따르면 일본인은 3필지를, 중국인은 1필지를 소유하고 있었습니다. 비록 수치상으로는 작지만, 이는 당시 사회 변화를 보여주는 중요한 단서입니다.

1910년 한일병합 이후, 일본인들은 서울 도심 곳곳으로 진출하기 시작했습니다. 삼각동 역시 예외가 아니었지요. 일본인의 토지 소유는 단순한 개인 투자라기보다는 식민지 권력이 생활 깊숙이 침투해 들어오는 과정의 일부였습니다.

또한 중국인이 소유한 1필지는 서울이 이미 국제적 교류의 장으로 기능하고 있었음을 보여줍니다. 단일 민족 사회라는 고정관념과 달리, 서울 한복판 삼각동에도 다양한 국적과 배경을 가진 사람들이 함께 살고 있었던 것입니다.

땅이 전하는 이야기 – 문화재 조사로 다시 살아나는 기록

오늘날 우리가 삼각동의 기록을 다시 들여다볼 수 있는 것은 문화재 조사와 발굴 연구 덕분입니다. 지표조사, 표본조사, 시굴조사 같은 과정은 단순히 땅을 파내는 행위가 아니라, 과거 사람들의 흔적을 되살리는 일입니다.

예를 들어, 발굴 과정에서 작은 기와 조각이나 생활 도구가 발견되면, 그것은 단순한 유물이 아니라 그 시대 사람들의 삶을 보여주는 생생한 증거가 됩니다. 삼각동에서 땅을 소유했던 김씨와 박씨, 그리고 일본인과 중국인의 흔적도 이러한 과정을 통해 더욱 입체적으로 드러날 수 있습니다.

문화재 조사는 단순히 과거를 기록하는 데 그치지 않습니다. 현재 도시 개발 과정에서 반드시 거쳐야 하는 중요한 절차이기도 합니다. 만약 이러한 조사가 없었다면, 우리는 삼각동의 116필지 이야기를 오늘날 다시 만날 수 없었을 것입니다.

서울 지역 발굴조사의 성공 사례와 삼각동의 가치

서울에서는 이미 여러 차례 발굴조사가 성공적으로 진행되어 큰 성과를 거둔 사례들이 있습니다. 예컨대 종로 일대에서 발굴된 조선시대 주거지 유적은 당시 사람들의 생활 방식과 도시 구조를 새롭게 밝혀내는 계기가 되었습니다. 또, 한양도성 주변의 시굴조사에서는 성벽과 연결된 생활 흔적이 발견되면서, 단순한 방어 시설이 아니라 도시와 삶이 맞닿아 있었다는 사실을 알 수 있었습니다.

이러한 성공 사례들은 삼각동의 이야기를 다시 복원하는 데 큰 영감을 줍니다. 116필지의 땅은 단순한 수치가 아니라, 서울 근대사의 중요한 단서를 품고 있는 보물 같은 자료입니다.

오늘날 삼각동이 주는 교훈과 우리의 역할

삼각동의 기록을 다시 바라보는 일은 단순한 역사 공부가 아닙니다. 현재 우리가 살고 있는 서울의 뿌리를 더 깊이 이해하고, 앞으로 어떤 도시를 만들어갈지 고민하는 과정입니다.

특히 개발이 진행될 때마다 문화재 조사가 중요한 이유는, 그 땅 위에 남아 있는 사람들의 흔적을 보존하고 후세에 전하는 역할을 하기 때문입니다. 1912년 삼각동의 이야기가 오늘날 우리에게 전해질 수 있었던 것도 바로 이런 조사 덕분입니다.

결국 삼각동은 서울의 한 작은 동네였지만, 그 안에는 다양한 사람들이 어우러져 살아가던 삶의 풍경과 시대의 흔적이 응축되어 있었습니다. 그리고 그 땅은 오늘날 우리에게 역사적 자산으로 되살아나고 있습니다.

해시태그:

출처: 서울 문화유산 발굴 조사 https://www.seoulheritage.org

댓글